“HISTORIA CHOCHA” DI RAIMONDO ROTONDI

Il titolo in lingua spagnola fa diventare la storia “chocha” (si pronuncia “ciocia”), ovverosia “rimbambita”, come pare essere la strana storia della cosiddetta “Ciociaria”.

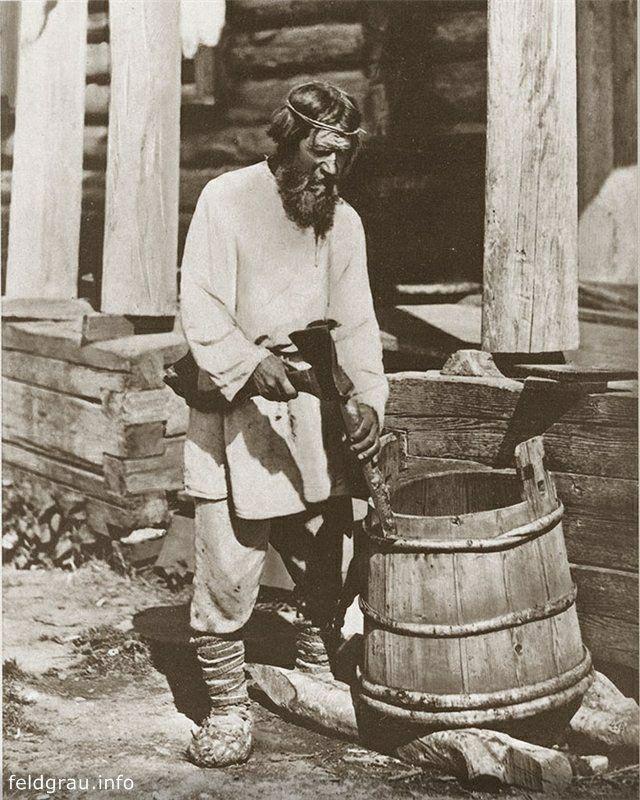

Il termine romanesco “ciocia”, riferito a una particolare calzatura arcaica, è apparso soltanto in tempi relativamente recenti, anche se, per millenni, contadini, mandriani e pastori di buona parte del mondo hanno utilizzato calzature del genere, realizzate con pezzi di pelle animale, o corteccia di particolari alberi, avvolti intorno al piede e tenuti fermi da legacci. L’uso di tali calzature si è protratto con le ovvie evoluzioni fino a quando, nel diciottesimo secolo, è apparso a Roma l’uso sporadico del termine “ciociaro”, riferito ai pastori che compivano transumanze stagionali nei vastissimi territori semipianeggianti e incolti che circondavano la città.

I pastori usavano le suddette calzature arcaiche, comunemente in uso anche in altre parti d’Italia, dove erano chiamate “zampitti” o anche “scarpitti”, “chiochie”, “chiochiere”, “sciosce” ecc.. A Roma era stato adottato il termine “cioce”, proveniente da Subiaco, e tutti quelli che indossavano le “cioce” erano detti “ciociari”. La definizione era popolaresca e usata come sinonimo dispregiativo di “villico”, in modo analogo al napoletano “cafone”; non sembrava riferita alla provenienza da una zona geografica particolare, e non era utilizzata al di fuori dell’ambito romanesco. Ancora nel 1864 Carlo Tito Dalbono, in “Roma antica e moderna, memorie e frammenti”, riteneva opportuno spiegare che “ciociaro è detto a Roma un villano, il quale porta al piede una specie di coturno”.

L’uso del termine “ciociaro”, prima riportato in modo davvero sporadico in alcune fonti, divenne più frequente dopo il 1798, quando i Francesi rivoluzionari invasero Roma e si trovarono a fronteggiare le vaste insorgenze degli “chouans” locali che, invece degli zoccoli, calzavano le “cioce”.

I soldati giacobini avevano grossi problemi nell’approvvigionamento di scarpe e facevano molto caso alle calzature utilizzate dai loro nemici. Gli “chouans” dello Stato Pontificio furono subito ribattezzati con appellativi che erano francesismi di “ciociari”. Le zone che videro le insorgenze più tenaci e durature diventarono “ciocierie”. Il titolo spettò a parti dei monti Ausoni, Ernici e Lepini, ma anche della Sabina e del Sublacense. La “cioceria” più famosa, grazie anche alle opere del pittore Bartolomeo Pinelli, fu la zona fra Roccasecca dei Volsci, Amaseno, Prossedi, Priverno e Sonnino, sottrattasi a lungo al controllo francese.

Nel 1809 lo Stato Pontificio fu annesso all’Impero Napoleonico, e il servizio militare divenne obbligatorio. A Roma arrivarono tantissimi coscritti con le “cioce” e quella calzatura iniziò a colpire la fantasia dei pittori, soprattutto stranieri. Ben presto tutti i paesaggi italiani, non importa di quale zona, furono popolati da contadini e pastori con le “cioce”. A dispetto del fascino pittorico di quelle calzature, però, il termine “ciociaro” rimase confinato nell’ambito romanesco, e riferito soltanto ai “rurali” dello Stato Pontificio. Non fu mai usato per i territori a sud del Liri, allora appartenenti al Regno delle Due Sicilie.

In quei territori, per ironia della sorte, erano in uso calzature che oggi i puristi definiscono “vere cioce”, volendo ritenerle altra cosa dai meno raffinati “zampitti”, ovverosia: “spessa pelle di somaro o di maiale o di bue conciata in casa, di colore grigio o scuro, sagomata con cura e risvoltata attorno al piede, forata ai bordi in un certo criterio e, come regola, le stringhe, o corregge, di cuoio nero avvolte in un modo ben preciso attorno a tutta la gamba fino a sotto il ginocchio, attorno a pezze di norma bianche” (descrizione di Michele Santulli). Nessuno sembra aver notato che quella che viene definita “vera ciocia” era in uso in zone che non sono mai state chiamate “ciociaria”. Il perché è presto detto: la “vera ciocia” deriva, infatti, dalle calzature che portavano un tempo i soldati longobardi stanziati nei pressi del confine, costituito dal fiume Liri. I territori a ridosso del fiume (Arpino, Sora, Arce, buona parte della Valle Roveto) hanno fatto parte per ben quattro secoli (dal 702 d.C. al 1.103 d.C.) del Ducato Longobardo di Benevento, chiamato anche “Liburia longobarda”. Altre zone immediatamente a sud, come Atina, Roccasecca e Aquino, sono state longobarde per oltre cinque secoli.

I Longobardi, anche di rango elevato, usavano calzature del tutto identiche a quelle oggi definite “vere cioce”, calzate nel modo canonico con tanto di pezze bianche e stringhe di cuoio avvolte fin sotto al ginocchio. Questo particolare mi divenne evidente tempo fa, grazie ad alcune accurate ricostruzioni archeologiche dei costumi longobardi. Prima di me, nel 1875, lo aveva notato Monsignor Francesco Liverani, che aveva scritto: “I Longobardi calzavano le cioce, ereditate poi dagli alpigiani dell’Abruzzo e del Lazio, donde trassero l’uso delle vuosa.”. Una conferma può venire dal famoso “Longino con le cioce”, in costume di fante longobardo, che si può ammirare in un affresco nella chiesa di Caprile, frazione di Roccasecca, a lungo governata dai Conti longobardi di Aquino.

Un’errata impostazione storiografica, prima risorgimentale e poi fascista, ha sempre voluto minimizzare l’importanza storica dei Longobardi, dimenticando che essi hanno governato alcuni territori per molti secoli e non sono mai andati via, fondendosi in maniera indistinguibile con le popolazioni locali e lasciando tracce innegabili nelle culture e nei DNA.

Le “cioce”, quindi, pur essendo l’evoluzione di una calzatura preistorica, sono giunte fino a noi nella foggia adottata dai soldati longobardi, imitata in modo più o meno fedele dalle popolazioni, in base alle risorse economiche disponibili. Non dimentichiamo che una “vera ciocia” richiedeva una discreta quantità di buona pelle accuratamente lavorata, e poteva avere un costo proibitivo per i più poveri. Si adottavano allora forme rudimentali e semplificate, o si ricorreva ad altri materiali che non fossero la costosa pelle. A Isola del Liri, ad esempio, data la presenza di numerosi feltrifici, si usavano spesso ritagli di feltro. A Vallecorsa ho visto “cioce” di corda e stoffa, lontanamente somiglianti alle “espadrillas” dei Pirenei. Non ritengo comunque valida la distinzione fra i due sinonimi “cioce” e “zampitti”, adottata in base alla fedeltà al “modello longobardo”. Gli Squadriglieri Pontifici, provenienti dalle zone a confine con il Regno delle Due Sicilie, avevano una divisa con “vere cioce”, eppure erano chiamati “Zampitti”.

Torniamo, però, alla “historia chocha” della cosiddetta Ciociaria. Per secoli nessuno si era mai occupato di calzature, comunque esse fossero. Con l’avvento del fascismo le calzature acquistarono un’importanza inedita, soprattutto nell’ambito della creazione della nuova Provincia di Frosinone, dove confluirono territori che avevano avuto una storia diversa per ben 1.300 anni. Qualcuno si era messo in testa l’idea di trasformare una semplice suddivisione amministrativa in un’impossibile identità storica e culturale, fra l’altro inedita, sfruttando le famose “cioce”.

Già nei primi anni venti erano nate nel Frusinate riviste come “La Ciociaria” o “Ciociaria Nuova” che propugnavano la costruzione di un’identità ciociara. Costruzione era il termine esatto, perché non esisteva e non era mai esistito niente del genere. Calzature simili alle cosiddette “cioce” erano in uso in molte zone collinari e submontane di tutta Italia, anche se quel modo particolare e specifico di chiamarle era nato a Subiaco, in Provincia di Roma. A Subiaco era nata anche la nota canzoncina della “Ciociara che va alla mola”.

Il termine Ciociaria risultava storicamente usato soltanto per i paraggi di Sonnino, in Provincia di Latina, e per alcune zone della Sabina (Provincia di Rieti). Quelle che erano considerate “vere cioce”, inoltre, erano usate soprattutto nella parte meridionale della nuova Provincia, ex Provincia di Caserta, che non era mai stata chiamata Ciociaria. Nella parte nord, ex provincia di Roma, dove il termine “ciociaro” poteva avere qualche forzata ragione d’essere, le “cioce” erano più rudimentali e meno pittoresche. Intellettuali di orientamento fascista fecero comunque di tutto per inventare quello che non potevano trovare, arrivando addirittura a parlare di “etnia ciociara” e perseguendo la stravagante idea di un “buon selvaggio” alla Rousseau, o alla Weishaupt, con l’aggiunta delle cioce.

Tutto questo mentre le popolazioni provenienti dall’ex Stato Pontificio e dall’ex Regno delle Due Sicilie, confluite per caso nella nuova unità amministrativa, erano tutt’altro che selvagge, potendo vantare millenni di STORIA e CULTURA maiuscole, diverse fra di loro ma di spessore universale, che non potevano essere ridotte al semplice uso di una pittoresca calzatura, fra l’altro limitato a una parte della popolazione.

L’idea prese comunque piede, grazie anche ai corposi investimenti del regime fascista, molto affezionato all’idea del buon selvaggio rurale con le cioce. L’idea fu tanto martellata che riuscì a sopravvivere anche al fascismo. Ancora in anni recenti l’idea di Ciociaria è stata ritenuta utile alla promozione turistica da quasi tutti gli Enti che si occupano della materia. Nessuno sembra aver pensato che il termine “ciociaro” risulta ostico in molte parlate, acquistando spesso significati poco chiari o non gradevoli (a Salerno, ad esempio, significa “chiacchierone” e in Sicilia indica qualcuno che farnetica o dice sciocchezze). “Dulcis in fundo”: esiste addirittura un demone chiamato “Chochariel” che rappresenta, fra l’altro, l’ipocrisia, l’inganno e l’opportunismo: caratteristiche che non sembrano mancare nei funambolismi storiografici messi in atto per rendere plausibile la presunta storia di una mai esistita entità etnica chiamata “Ciociaria”.

In lingua spagnola, come ho già anticipato, la parola “chocha” (pron. ciocia) significa “rimbambita” e, con i derivati chochear (rimbambire, perdere la testa) e chochearìa (rimbambirei), dal suono quasi identico a “ciociaro” e “ciociaria”, rende improponibile l’uso di tali termini per qualsiasi promozione turistica. Il famoso film di De Sica “La Ciociara”, in Spagna fu intitolato “Dos mujeres” (due donne) proprio per evitare equivoci. Analogo discorso vale per i paesi anglosassoni dove tali termini risultano impossibili da pronunciare e da capire, e il film di De Sica fu per questo chiamato “Two Women”.

La definizione “ciociaro” risulta poi particolarmente fastidiosa per gli abitanti della parte meridionale della Provincia di Frosinone, ex Terra di Lavoro, che dal 1221 (costituzione da parte di Federico II di Svevia del Justitiaratus Molisii et Terre Laboris)al 1927 hanno fatto parte di un vastissimo unicum amministrativo, erede di un unicum culturale con radici nella notte dei tempi. Gli abitanti di terre che hanno dato i natali a personaggi come Cicerone, Caio Mario, San Tommaso d’Aquino (solo per citarne alcuni) non possono essere soddisfatti della definizione “villani con una specie di coturni ai piedi”.

Tale definizione sminuisce anche gli abitanti della parte nord della Provincia di Frosinone, ex Stato Pontificio, piena di paesi grondanti STORIA e bellezze artistiche di ogni genere. Non credo che gli abitanti di Anagni, Alatri o Ferentino, ad esempio, possano riconoscersi del tutto in un’identità culturale villica e posticcia, inventata in gran parte di sana pianta in epoca fascista.

In anni recenti abbiamo poi assistito a una vera e propria esasperazione del “ciociarismo”. Varie associazioni locali, nell’intento benemerito di promuovere il turismo, hanno ancora una volta dimostrato quanta verità possa esserci nel proverbio “la via per l’inferno è lastricata da buone intenzioni”. Le culture sono il risultato di lente stratificazioni storiche millenarie e non si possono inventare su due piedi per esigenze turistiche, soprattutto ispirandosi a modelli irreali creati a tavolino. Si finisce inevitabilmente per mettere in scena soltanto una ruralità di cartapesta, frutto più di letture scolastiche mal digerite che di effettiva memoria storica. Tutto questo in paesi che di STORIA e CULTURA vere ne avrebbero in eccesso.

E allora?

Gli abitanti della Provincia di Frosinone dovrebbero smetterla di “chochear en historia chocha” e capire che una suddivisione territoriale, nata per esigenze amministrative, non deve per forza rappresentare anche un’unica identità storica e culturale. Tutti i 91 Comuni della novella Provincia hanno una storia e un’identità ben precise e ben più antiche della Provincia stessa, che non ha neanche un secolo di vita.

Se ognuno di essi puntasse al recupero del suo vero passato e delle sue vere tradizioni, avremmo in tutta la Provincia un panorama culturale ben più variegato, sensato e attraente, anche a scopi turistici, rispetto all’onnipresente voluta immagine di “villani con una specie di coturni ai piedi” eternamente intenti a una banale e stucchevole ruralità di maniera.

Raimondo Rotondi

P.s. admin = credo che ormai è incontestabile la falsità che riguarda la ciociaria e soltanto motivi stucchevolmente commerciali e settari la tengono in piedi. Di seguito una foto di un contadino russo con le cioce e un film tratto da un film di Rossellini ambientato nella Romagna carbonara dove si nota chiaramente che la ciocia era la calzatura di uso comune.

Ai Castelli Romani affermano che li è ciociaria come lo testimonia una trattoria ad Albano

invio in corso...

invio in corso...