LE DUE SICILIE – Angioini

Carlo I d’Angiò – “sul mare e sulla terra… il più temuto di qualsiasi altro re cristiano“, con le parole del cronista dell’epoca Giovanni Villani – cinge la corona di Re di Sicilia il 6 gennaio 1266. Un presidio guelfo sorge nella roccaforte dei ghibellini, la politica papale trionfa. E’ il momento del contrappasso. Arabi, Normanni e Svevi avevano gareggiato nel moltiplicare il fascino di una terra, di un’Isola, che si credeva il centro del mondo. Gli Angioini ne avviano la decadenza, svanisce il sogno di una monarchia forte e disciplinata, rigida e intelligente, assoluta e illuminata.

Al normanno Ruggero II e a Federico II di Svevia potrebbero riadattarsi le parole romantiche di Re Francesco II di Borbone: “nato tra voi, non ho respirato altra aria, non ho veduto altri paesi, non conosco altro che il suolo natio. Tutte le mie affezioni sono dentro il Regno: i vostri costumi sono i miei costumi; la vostra lingua e la mia lingua; le vostre ambizioni mie ambizioni“. Non così per gli Angioini, che in questi territori non hanno radici, affetti o tradizioni. Il nuovo Re – emblematicamente – non è stato incoronato a Palermo, secondo tradizione, e verrà in Sicilia solo una volta in dodici anni, e per di più solo di passaggio, per riunirsi in Africa al fratello Luigi IX, impegnato in una Crociata.

Carlo governa con forte assolutismo, incurante persino dei solleciti del Papa a una politica più accorta. Gli Angioini si abbandonano a violenze, spregiudicatezze e rapacità, raramente sperimentate nella storia. Prendono i migliori possessi, monopolizzano i pubblici uffici, impongono oneri spropositati ai vinti, sopprimono i buoni istituti della savia amministrazione di Federico II, trasferiscono la capitale da Palermo a Napoli (che sotto la dominazione avrà una sorte meno avversa).

L’avida politica fiscale – strumentale al finanziamento delle azioni militari contro l’impero bizantino – è al centro del sistema dispotico. Gli esattori possono pretendere il pagamento anticipato dei tributi dai baroni più facoltosi, tenuti pure a fornire le proprie navi al Re, pena la confisca. Il popolo subisce l’imposizione di monete con un contenuto minimo d’argento – i biglioni – da valutare come fossero interamente d’oro, con tremende punizioni corporali per chi ne rifiuta l’accettazione. Gli ufficiali francesi sono autorizzati a violare il domicilio dei cittadini e, con qualsiasi pretesto, possono sequestrarne i beni o addirittura coabitare con loro. E’ introdotta una tassa sul matrimonio, una versione erariale dell’immaginifico ius prime noctis.

La dominazione angioina, più che un governo, è un presidio militare in una provincia ostile, una mala signoria offensiva della dignità del popolo, prima ancora che oppressiva delle sue prerogative. La Sicilia è in una condizione di intollerabile schiavitù. Le incessanti angherie e le insopportabili malversazioni, l’oppressione e la prepotenza, suscitano e alimentano inevitabili sentimenti di odio e rivalsa.

I siciliani si stringono intorno a Corradino, nipote di Federico II. Trovano il primo sbarramento nel Papa, pronto contrastare il rampollo svevo con ogni mezzo, a iniziare dalla più classica delle scomuniche. Ci vuol ben altro, però, che una censura ecclesiastica, visto il livello di esasperazione. Corradino prende coraggio, sulla scia dell’accoglienza euforica ricevuta in Veneto e delle prime vittorie sugli Angioini, in Toscana. Commette forse l’errore di dare per sconfitto Re Carlo, quando è ormai alle porte del Regno. La Battaglia di Tagliacozzo, nell’agosto 1268, ribadisce invece la supremazia dei guelfi sui ghibellini, anche grazie a un astuto espediente. Un aiutante di Carlo ne assume le vesti e si lancia nello scontro con gran parte dell’armata angioina, preceduta dai vessilli reali. I soldati di Corradino affrontano in massa l’avanguardia francese, la sbaragliano, e convinti del trionfo allentano la tensione, rompono le formazioni e si abbandonano ai festeggiamenti. Carlo può così sferrare l’attacco vincente, con ottocento cavalieri tenuti in riserva, giocando sull’effetto sorpresa. La disfatta assume la dimensione di un massacro.

Corradino fugge, mette in salvo la sua vita e poco altro, diretto verso Roma. E’ la notte dei lunghi coltelli. Lo svevo sta per imbarcarsi verso la fedelissima Pisa, quando è catturato in un agguato, il 23 ottobre 1268, e consegnato a Re Carlo. Sarà giudicato in un processo-farsa, che nei secoli avrebbe indignato persino i partigiani degli Angioini. E’ condannato a morte e decapitato, a soli 17 anni.

La nobiltà siciliana accusa il colpo, ma tiene botta; barcolla ma non molla; si ricompatta attorno ai suoi principali esponenti – Giovanni da Procida, storico cancelliere di Manfredi, Ruggero di Lauria, fratello di latte di Costanza di Hohenstaufen, e poi Alaimo di Lentini, Gualtiero di Caltagirone e Palmiero Abate – che in segreto organizzano un movimento di rivolta, a lungo oggetto di interpretazioni e chiavi di lettura contrastanti.

Un intrigo, una cospirazione, una congiura tessuta da potenze straniere – Pietro III d’Aragona, l’Impero Bizantino e i ghibellini italiani – che dall’esterno fanno base sulle forze interne all’Isola, sul desiderio della Sicilia di rialzare testa, per contrastare le mire egemoniche degli Angiò?

Oppure una rivoluzione sociale, un risveglio spontaneo dell’identità siciliana, il sussulto delle forze vive dell’Isola, logicamente precedente a qualsivoglia alleanza cronologicamente successiva?

Un disegno politico e militare ideato in terra aragonese e attuato sul suolo siciliano, come volle far intendere Carlo I, per sottrarsi alla vergogna di una sconfitta a opera di contadini e artigiani?

Oppure un’inevitabile e inarrestabile esplosione di rabbia, indotta dalla sfrenata licenza degli ufficiali francesi, come suo figlio Carlo II riconosceva con franchezza e onestà, in una lettera del 10 agosto 1298?

Quale ne sia l’origine remota c’è un episodio melodrammatico riconosciuto come l’aurora della ribellione.

I siciliani non possono portare armi, per pretestuose ragioni di sicurezza, e i francesi spesso ne approfittano per metter le mani addosso alle donne, per “verificare” l’osservanza delle proibizione.

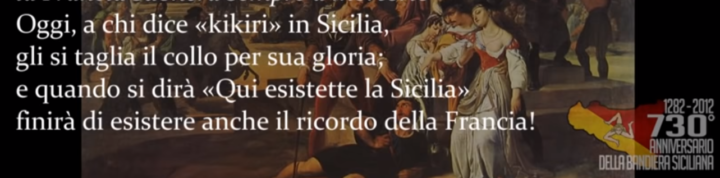

Il 31 marzo 1282, un lunedì di Pasqua, sul sagrato della chiesa palermitana di Santo Spirito, alla messa del Vespro, un soldato transalpino caccia le mani sotto le vesti e sul seno di una giovane aristocratica (che in una leggendaria versione complottista è la figlia di Giovanni da Procida, arrivata da Napoli proprio per suscitare il casus belli). Il marito reagisce con veemenza, sottrae la spada al soldato e lo uccide. Il fatto sovreccita gli animi: “poiché le armi mancavano, i giovani corsero a raccogliere pietre. Il popolo si solleva. E’ l’inizio di un vero massacro, tutti gridavano e si sentiva nell’aria un risuonare di terribili grida: Che muoiano i Galli. A morte!“, nella narrazione del contemporaneo Bartolomeo di Neocastro. Il mattino seguente i cadaveri di duemila francesi giacciono per le strade di Palermo.

E’ l’inizio della Rivolta del Vespro, la ribellione più famosa della storia di Sicilia, un autentico fenomeno di costume, una storia medioevale che piacque molto alla cultura dell’Ottocento, sino a divenire un riferimento per i patrioti alla ricerca di radici profonde dell’unità nazionale, sino a entrare in una strofa dell’inno nazionale di Mameli. “Dall’Alpe a Sicilia, dovunque è Legnano; ogn’uomo di Ferruccio, ha il core e la mano; i bimbi d’Italia si chiaman Balilla; il suon d’ogni squilla, i Vespri suonò“.

Che sia una rivolta spontanea, con cui il popolo assume un’identità eroica, o una congiura manovrata dalla vecchia nobiltà, per opporsi al nuovo corso, e quale che sia la correlazione tra il carattere spontaneo e l’esistenza di larghe trame, il mito del Vespro rimane invincibile e sovrano, parla un linguaggio universale e rappresenta uno snodo cruciale nella storia del Regno.

Palermo si proclama indipendente all’indomani del Vespro, e Palermo parla a nome dell’Isola. La seguono Corleone, Taormina, Siracusa, Augusta, Catania, Caltagirone e persino a Messina, che non ne avrebbe interesse, per esser stata nominata capitale dal viceré francese Erbert d’Orléans.

Tutta la Sicilia è in rivolta al grido “Antudo!” – una parola misteriosa, che nell’interpretazione prevalente è l’acronimo di Animus Tuus Dominus, il tuo coraggio è il Signore – sotto una bandiera gialla e rossa dominata dalla Trinacria.

I francesi troveranno respiro solo a Sperlinga – un borgo tra i Nebrodi e le Madonie, oggi recensito tra i più belli d’Italia – che offrirà ospitalità e rifugio, aiuti e soccorso. “Quod siculis placuit soa Sperlinga necavit” si legge ancor oggi sull’arco dell’androne del castello. Ciò che piacque ai siciliani – di far strage di francesi – solo Sperlinga lo negò.

Nasce la Communitas Siciliae, una confederazione comunale orientata a dar vita a un governo autonomo, sulla scia dell’esperienza dei comuni lombardi e toscani.

L’iniziativa non trova però la sperata sponda nel Papato, all’epoca retto dal francese Martino IV, che con la terra natia intrattiene un antico e consolidato rapporto fiduciario. L’esperimento politico dura pochi mesi, per poi naufragare.

Il fallimento spingerà Benedetto Croce a un giudizio critico sui Vespri, da un alto incapaci di spezzare la catena di dominazioni straniere, dall’altro causa prima della rottura dell’unità del regno meridionale. “Il Vespro siciliano che ingegni poco politici e moto retorici esaltano ancora come un grande avvenimento storico, laddove fu principio di molte sciagure e nessuna grandezza“.

I siciliani avevano attuato “un grande tentativo di mutare la loro sorte, di restituirsi la dignità” – con le parole di Leonardo Sciascia – ma i siciliani del tredicesimo secolo non sono ancora i patrioti liberi del diciannovesimo secolo e “quelli che fecero il Vespro, che si mossero a gridar ‘mora, mora!’, contro lo straniero, contro l’oppressore, in nome della loro fame e della loro passione, non seppero se servivano la rivoluzione o contro la rivoluzione“.

La Sicilia sta per entrare nella direttrice spagnola, che condurrà a sciogliere il legame tra la “Sicilia insulare” (l’Isola) e la “Sicilia peninsulare” (la parte continentale), a smembrare l’antico Regno e a privarlo quindi del suo ruolo storico di interposizione tra Europa, Africa e Medio Oriente.

I nobili isolani si accalcano alla corte di Pietro III d’Aragona, il marito di Costanza, figlia di Manfredi, una scelta di alto valore simbolico, che insiste nell’idea romantica di un ritorno degli Svevi e offre la possibilità di un riscatto al Re aragonese. Da molti anni la Casa di Francia disturba le ambizioni della dinastia catalano-aragonese, che ha rinunciato a estendersi di là dei Pirenei, dopo la Crociata contro gli Albanesi del 1209. La Provenza, a lungo governata dai Conti di Barcellona, è sfuggita a favore di Carlo d’Angiò, che ora gli ha nuovamente sbarrato la strada, occupando un territorio anomalo rispetto ai possedimenti angioini.

Il sovrano aragonese accetta di appoggiare gli insorti, incentivato dalla posizione geografica dell’Isola, che ne fa un avamposto strategico verso Tunisi, da tempo nella mire espansionistiche della Spagna, ma forse era impegnato nei preparativi militari già dal 1281, sotto la copertura ufficiale di una missione per invadere le terre dell’Islam.

Il 28 giugno 1282, tre mesi dopo i Vespri, Pietro sbarca a Costantina, in Algeria, e dalle coste africane muove verso la Sicilia a fine agosto, e a questo punto conta poco se su sollecitazione degli insorti o per attuare un piano preordinato, e se pure fosse inverosimile una Rivolta del Vespro scatenata e pilotata a distanza, certamente il Re d’Aragona riesce a sfruttarla al meglio.

Pietro mette piede in Sicilia il 30 agosto 1282, a Trapani, deciso a rivendicare i diritti dinastici della moglie, tutelarne l’onore e vendicare Manfredi e Corradino. E’ accolto trionfalmente dalla popolazione e, incoronato Re il 4 settembre, avanza pretese sull’intero Regno – Sicilia e Napoli – con l’impegno a tener separate le Corone (di Sicilia e d’Aragona).

Gli eventi conferiscono all’insurrezione la fisionomia di un conflitto strutturale, con Siciliani e Aragonesi su un versante e gli Angioini e il Papato sul lato opposto. Il Papa scomunica l’Isola ribelle e depone Pietro dal trono d’Aragona, costringendolo a rientrare nel territorio di provenienza. Ne prende il posto Alfonso III, col ruolo di luogotenente, cui seguirà Giacomo II. Carlo d’Angiò batte in ritirata a Napoli, il 26 settembre 1282. La contesa durerà vent’anni, portata avanti per mare e terra, affollata di personaggi e colpi di scena, a iniziare da una singolare coincidenza, la morte nello stesso anno di tutti i principali attori, Papa Martino IV, Re Pietro III d’Aragona, Re Carlo I d’Angiò.

Angioini

Carlo I d’Angiò (1266-1282)

La storia degli Hohenstaufen è alla fine.

con la raffigurazione della scena madre dell’episodio all’origine della ribellione.

L’opera fu commissionata nel 1848 dal collezionista Vincenzo Ruffo, Principe di Sant’Antimo,

e si trova oggi nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, a Roma.

Le prima versione fu ordinata dalla Marchesa Visconti d’Aragona (1822),

la seconda dal Conte Arese (1826-1827).

Sono entrambe in mani private.

Il libretto di Eugène Scribe si rivelò oltremodo infelice, riuscendo a scontentare tutti.

Irritò Verdi e gli Italiani, perché Giovanni da Procida, l’eroe dei Vespri,

veniva presentato come una figura infida e senza scrupoli;

irritò i Siciliani, mostrati come gente a un tempo feroce e codarda;

irritò gli Austriaci, perché l’oggetto era un’insurrezione di italiani contro una potenza occupatrice;

e persino i Francesi, perché l’azione drammatica raggiungeva il culmine

nella scena in cui i compatrioti venivano massacrati.

“Contavo sul fatto che il Signor Scribe, come mi aveva promesso sin dall’inizio,

avrebbe cambiato tutto ciò che offende l’onore degli italiani”, sbuffò Giuseppe Verdi.

“Più rifletto su questo soggetto, più mi persuado che sia rischioso.

Ferisce i francesi perché vengono massacrati;

ferisce gli italiani perché il signor Scribe, alterando il carattere storico di Procida,

ne fa (secondo il metodo da lui preferito) un comune cospiratore armato dell’inevitabile pugnale.

Mio Dio!

Nella storia di ogni popolo ci sono virtù e crimini, e noi non siamo peggio degli altri.

In ogni modo io sono italiano anzitutto e costi quel che costi

non mi renderò complice di una offesa al mio Paese”.

La prima rappresentazione italiana andò incontro a una severa censura,

per azzerare il potenziale effetto patriottico dell’evento.

L’opera fu ribattezzata “Giovanna di Guzman”

e l’azione spostata in Portogallo, sul libretto di Caimi.

Al Teatro San Carlo andò in scena col titolo “Batilde di Turenna”.

Catturati furono tutti immolati nelle case e trafitti di spada sulla pubblica piazza”

– scrive Michele Amari, nella sua ricostruzione “La guerra del Vespro siciliano” del 1843 –

“La grazia venne rifiutata persino al sesso femminile e non venne rispettata neanche l’età.

Le mogli perirono per colpa dei mariti.

Le giovani donne morirono per colpa dei padri

ed i bambini ancora muti vennero strappati al seno materno“.

La Rivolta del Vespro è una strage, i rivoltosi sono inarrestabili.

Lo sterminio procede tutta la notte, continua il giorno dopo e va avanti per il successivo.

I francesi fuggono, dismettono la divisa, si travestono, provano a fingersi indigeni.

I siciliani escogitano però uno stratagemma, per riconoscerli e giustiziarli.

Mostrano a ogni sospetto un pugno di ceci e lo costringono a pronunciarne il nome.

Un siciliano avrebbe sicuramente risposto “ciciri”,

ma gli angioini sono obbligati dalla fonetica della loro lingua a dire “scisciri”, “kikiri” o “sisiri”,

mancandogli la pronuncia palatale della “c”, oltre a possedere la “r” moscia.

Nobili, borghesi e popolani girano per le strade, con in mano un’arma e i ceci nell’altra.

Chi sbaglia la pronuncia è un francese, un angioino, un nemico. In una parola: è morto.

I siciliani, con i Vespri, si liberano sorprendentemente da soli,

sono il primo popolo, nel panorama europeo, a ribellarsi e vincere il proprio sovrano.

“La riputazione della forza, per la quale si tengon gli stati, mutabilissima è;

donde avvien talvolta, che la cosa pubblica, quando più irreparabilmente, sembra perduta,

d’un tratto ristorasi, per virtù di principe, o impeto del popolo”

– scrive ancora Michele Amari –

“Splendono allora egregi fatti in città e in oste, cresce a tanti doppi la potenza della nazione,

e spezzansi ingiuriosi legami stranieri,

si abbatte al di dentro di una viziosa macchina, e in riforme salutari si assoda lo stato.

Questa, al vedere de’ savi, è la gloria vera delle genti”.

Le città sono percorse da un desiderio di libertà e un sentimento di autonomia,

si agglomerano, si uniscono, creano nuovi centri di potere guidati da capitani eletti dal popolo.

Il notaio Benedictus roga il primo atto di confederazione tra Palermo e Corleone

– la città capofila della rivolta e la prima a venirle dietro –ancora custodito presso la Biblioteca Nazionale di Palermo.

L’atto notarile istituisce anche la bandiera della Sicilia, una delle più antiche al mondo.

Il giallo e il rosso, posizionati in ordine inverso rispetto alla bandiera odierna, sono proprio i colori di Palermo e Corleone.

Al centro c’è la Triscele, o Trinacria,

tre gambe a indicare i tre promontori estremi dell’isola, e poi la testa della Gòrgone, Medusa con i suoi serpenti, a simboleggiare il legame tra storia e mitologia.

Carlo Martello elenca le terre su cui regnerebbe, se fosse ancora vivo,

tra cui vi è la Sicilia, se solo le vessazioni angioine non avessero causato la rivolta del Vespro:

“se il malgoverno, che è sempre doloroso per i popoli che vi sono assoggettati,

non avesse spinto Palermo a gridare: ‘A morte, a morte!'”

La “mala signoria” è enfatizzata, nella costante polemica dantesca verso gli Angioini,

cosicché la sommossa palermitana trova, se non proprio una legittimazione,

sicuramente una forma di umana comprensione e giustificazione.

fonte

https://tesoridicarta.blogspot.com/2019/04/le-due-sicilie-angioini.html

invio in corso...

invio in corso...