AMICI DI TUTTI, NEMICI DI NESSUNO

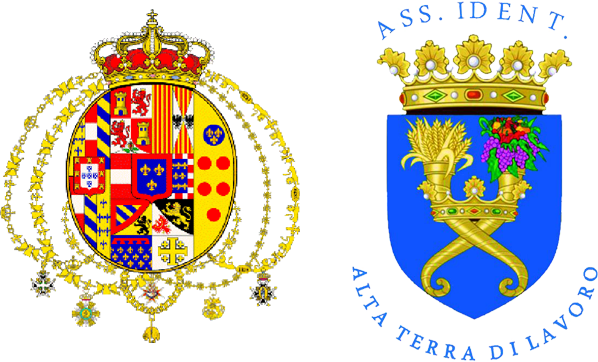

IL REGNO DELLE DUE SICILIE (ALLA VIGILIA DELL’INVASIONE) (ALLA VIGILIA DELL’INVASIONE)

“Il mio popolo non ha bisogno di pensare:

io m’incarico di aver cura del suo benessere e della sua dignità”.

(Re Ferdinando II di Borbone)

invio in corso...

invio in corso...