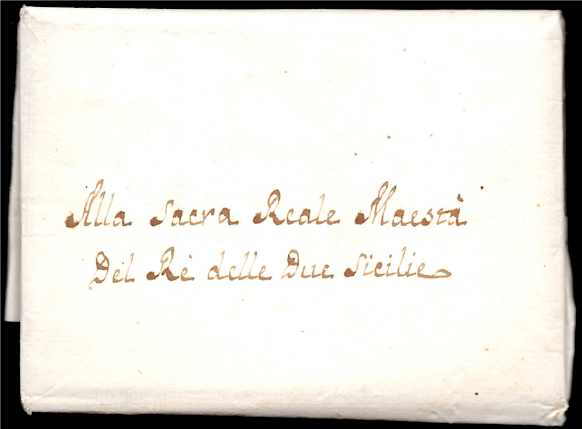

COLLEZIONE “AL DI QUA DEL FARO” – Alle Sacre Mani di Sua Maestà

Numerose dinastie regnarono su Napoli, ma nessuna ne interpretò lo spirito come i Borbone, se non nell’espressione più bella, di sicuro in quella più vera: una famiglia con 127 anni di storia, dal 1734 al 1860, cinque Sovrani – un Carlo, due Ferdinando e due Francesco – di cui quattro nati nel Regno, abituati a parlare il più puro e accentuato in napoletano.

Se i Borbone sono il cuore di Napoli, Re Ferdinando II è il cuore dei Borbone: un’indole tutta napoletana, un pater familias cosciente del suo potere, che non si limitò a occupare il trono ma lo riempì sino alla massima capienza, un Re amato e odiato in egual misura, comunque nel cuore dei napoletani, che lo sentivano sì vicino, ma lo percepivano prima di tutto comeun Sovrano, quindi non uno di noi, ma uno superiore a noi, un Re, appunto.

Ferdinando Russo lo sintetizza mirabilmente nel poemetto “‘O luciano d’ ‘o Rre”, in cui un popolano di Santa Lucia ricorda il Sovrano: “Ferdinando Sicondo. E che ne sanno?! Coppola ‘nterra!“; e dopo aver sottolineato che “‘O Rre me canusceva e me sapeva!” – il Re mi riconosceva e si ricordava di me – si prostra al suo ricordo: “còppola e denocchie!“, giù il cappello e in ginocchio, davanti al solo nome del Re!

Ferdinando nacque il 12 gennaio 1810, a Palermo, dove i suoi genitori si erano rifugiati sotto l’incalzare degli eserciti napoleonici. Salì al trono l’8 novembre 1830, a vent’anni. Incline a vedere l’aspetto meno bello delle cose, e degli uomini le debolezze più che le virtù, era convinto che il senso comune bastasse a risolvere ogni cosa. Spirito beffardo e motteggiatore, eccitabile e ciarliero, timoroso della iattura, amante degli scherzi come il nonno, pronto a togliersi il sigaro di bocca per darlo al primo lazzarone di passaggio: un perfetto napoletano, nell’intera estensione della parola.

Leggeva poco, disprezzava la cultura e chiamava pennaruli gli intellettuali. Come tutti gli uomini incolti, che assai presumono di sé, mal tollerava la compagnia delle persone colte. Non aveva intorno a sè gente che valesse più di lui. Ammetteva solo le dottrine dei magistrati e degli ecclesiastici, le uniche che percepiva utili al benessere sociale e alla stabilità politica. Ogni novità, anche la più innocua, gli dava sospetto.

Impetuoso e autoritario, impaziente e insofferente, senza ambizioni di conquiste o smanie di avventure. Onesto e parsimonioso, e con lui la famiglia reale tutta, forse più che non convenisse al suo grado. “Terè, a poco a poco finimmo cu servirci a tavola noi stessi“, si lagnò una volta con la seconda moglie.

Era lui, a tavola, a fare le porzioni. Gli piacevano i cibi grossolani, della povera gente, di cui i napoletani sono ghiotti: il baccalà, il soffritto, la caponata, la mozzarella, le pizze e i vermicelli al pomodoro. Amava la cipolla cruda, che mangiava ogni giorno schiacciandola direttamente con la mano, perché il coltello – diceva – dava e prendeva un cattivo sapore.

Usava un linguaggio da stalliere, e aveva modi contadini e atteggiamenti bruschi, appena temperati da qualche correttivo di cordialità e bonomia. Si prendeva libertà con tutti, e a tutti appiccicava dei soprannomi.

Il suo pensiero trovava la rappresentazione più fedele nel linguaggio dialettale, e l’italiano ne era solo la versione approssimata, assai meno spontanea, arguta e vivace: tutto ciò che gli impediva di parlare il suo dialetto favorito, lo infastidiva potentemente.

Amava la terra e la vita semplice, preferiva stare in mezzo al popolo piuttosto che ingabbiato nel cerimoniale antico di qualche bella reggia.

Preferiva il sarcasmo alla lode e, semmai la concedeva, l’accoppiava sempre a una leggera tinta d’ironia, per far intendere che non doveva essere accettata acriticamente.

Non tollerava le imposture di chi, per entrargli in grazia, si comportava da bigotto o si abbandonava a iperboliche adulazioni, che spesso gli riuscivano insopportabili.

Sposò Maria Cristina di Savoia nel 1832 eall’apparenza mai coppia sembrò peggio assortita: lei fragile, timida, sensibile, esangue; lui massiccio, esuberante, grossolano. Ferdinando rideva degli scrupoli di lei, la canzonava per l’eccessivo attaccamento all’insopportabile etichetta della Corte di Torino. “La Regina non è del nostro gusto, ma è una bella donna“. E anche per la Regina, abituata alla vita claustrale del castello savoiardo, l’incontro con la chiassosa Napoli fu probabilmente un piccolo trauma.

Ma Cristina seppe pure introdurre dei costumi più sobri e moderati nella sguaiata Corte napoletana. Influì non solo sull’atteggiamento del marito, rendendolo meno grezzo, ma anche sulla sua azione politica, rendendola più tollerante. Diede un volto umano ai Borbone, che grazie a lei guadagnarono o riguadagnarono numerosi consensi, e comunque migliorarono la propria percezione all’esterno. Ne fu ripagata con una devozione illimitata. “Quel po’ di buono che ho imparato l’ho imparato da lei“, ammetteva Ferdinando. “Non posso esser più felice e non avrei mai creduto che si potesse esserlo tanto in questo brutto mondo“.

Da Maria Cristina nacque Francesco, l’erede al trono. La Regina morì quindici giorni dopo il parto, e la storiografia antiborbonica dipinge un Ferdinando insensibile al lutto, addirittura disertore del capezzale della moglie. Bugie, malignità. L’evento lo colpì profondamente, stentò parecchio a rimettersene e ne uscì assai cambiato in peggio.

L’interesse dinastico esigeva peraltro un nuovo matrimonio, e la scelta cadde su un’Arciduchessa d’Austria, Maria Teresa d’Asburgo, cugina dell’Imperatore Francesco Giuseppe. Ferdinando vi trovò una buona sostituta di Cristina. La chiamava familiarmente Teta e Tetella, e con lei conduceva una vita semplice e parca. Avevano pressappoco gli stessi gusti. Partecipavano alle cerimonie d’obbligo, e non ammettevano sgarri all’etichetta, ma le detestavano. A Corte usavano una geografia convenzionale: gli inglesi erano i baccalaiuoli, i francesi i parrucchieri, i russi mangiasivi. Solo degli austriaci si discorreva con rispetto, perché austriaca la Regina.

Dopo il 1848 Ferdinando sfogò la propria natura dispotica: il suo proposito non era affatto – e non era mai stato – di liquidare il regime assoluto, ma solo renderlo più efficiente, assumendo su di sé tutte le responsabilità che il padre e il nonno avevano sempre evaso.

Era sempre informato di tutto e non smise mai di occuparsi degli affari del Regno, anche i più minuti. Dava istruzioni e ordini all’insaputa dei suoi Ministri, con lettere autografe, familiari, brevi e precise, non prive d’idiotismi napoletani, scritte col voi e più spesso col tu, su foglietti di carta comune. La sua burocrazia era per lo più composta da mezze figure, senza altra libertà che eseguire i suoi ordini.

Lo seccava la pubblicità e lo irritavano le accuse della stampa liberale del Piemonte, della Francia e dell’Inghilterra. Non riconosceva a nessuno il diritto di intromettersi nelle faccende del suo Regno, che considerava come cosa propria. La cocciutaggine nel respingere i consigli di moderazione delle Potenze europee, di una politica concorde allo spirito del secolo, metteva la sua diplomazia in una condizione spesso umiliante.

Il motto “lo Stato son io” non trovò applicazione più perfetta – dopo il regno di Luigi XIV – di quella di Ferdinando II, perché lui – e solo lui – era giudice dell’opportunità di ogni concessione. Governava come un patriarca che amministra personalmente la giustizia sotto l’albero di fico, e mozza la testa a chiunque la viola.

Dopo il 1848 Ferdinando sfogò la propria natura dispotica: il suo proposito non era affatto – e non era mai stato – di liquidare il regime assoluto, ma solo renderlo più efficiente, assumendo su di sé tutte le responsabilità che il padre e il nonno avevano sempre evaso.

Era sempre informato di tutto e non smise mai di occuparsi degli affari del Regno, anche i più minuti. Dava istruzioni e ordini all’insaputa dei suoi Ministri, con lettere autografe, familiari, brevi e precise, non prive d’idiotismi napoletani, scritte col voi e più spesso col tu, su foglietti di carta comune. La sua burocrazia era per lo più composta da mezze figure, senza altra libertà che eseguire i suoi ordini.

Lo seccava la pubblicità e lo irritavano le accuse della stampa liberale del Piemonte, della Francia e dell’Inghilterra. Non riconosceva a nessuno il diritto di intromettersi nelle faccende del suo Regno, che considerava come cosa propria. La cocciutaggine nel respingere i consigli di moderazione delle Potenze europee, di una politica concorde allo spirito del secolo, metteva la sua diplomazia in una condizione spesso umiliante.

Il motto “lo Stato son io” non trovò applicazione più perfetta – dopo il regno di Luigi XIV – di quella di Ferdinando II, perché lui – e solo lui – era giudice dell’opportunità di ogni concessione. Governava come un patriarca che amministra personalmente la giustizia sotto l’albero di fico, e mozza la testa a chiunque la viola.

“Il mio popolo non ha bisogno di pensare:

io mi incarico di avere cura del suo benessere e della sua dignità”

(Re Ferdinando II di Borbone)

fonte

https://tesoridicarta.blogspot.com/2020/09/collezione-al-di-qua-del-faro-alle.html

invio in corso...

invio in corso...